À l’occasion d’une journée d’étude organisée par les enseignants de cinéma de l’équipe d’accueil « Arts : Pratiques et poétiques », autour du Super 16mm, j’ai proposé d’évoquer ce support analogique particulier dans une perspective essentiellement plastique (en me centrant sur la texture de l’image, et sa granularité en particulier), comparative (en le confrontant à d’autres supports) et contemporaine (tous les films étudiés ont été réalisés dans le contexte numérique). J’ai donc commencé par définir un corpus de films récents ayant tous en commun d’avoir été tournés sur des supports multiples (Super 16mm donc, mais aussi 35mm et/ou numérique) et d’être passés par une post-production numérique, ce qui est le cas de tous les films produits de nos jours, qu’ils aient été filmés sur pellicule ou non. Mon intuition (et finalement la thèse que je défends ici) est que ces supports analogiques sont littéralement « digérés » par les technologies numériques. Tout à la fois annihilés, niés dans leurs spécificités et en même temps plus ou moins grossièrement imités, comme si le seul horizon imaginaire du numérique n’était finalement que la texture ancienne de l’analogique, c’est à dire sa granularité.

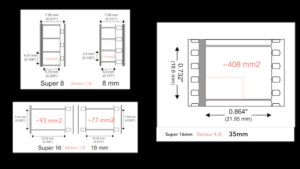

Il me faut d’abord dire quelques mots sur ce support particulier, né à la fin des années 60. Le film 16mm n’a ici qu’une rangée de perforations, permettant d’agrandir la surface de l’image enregistrée d’à peu près 20% par rapport au 16mm classique. Le photogramme ainsi obtenu fait un peu moins de 1cm2, soit une surface 4 à 5 fois moins importante qu’un photogramme 35mm standard.

Dans un contexte « multi-support », les images Super 16mm se distingueront donc par une granularité plus importante. L’image suivante permettra, au passage, de se familiariser avec les différentes surfaces d’exposition utilisée actuellement sur pellicule :

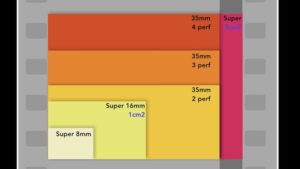

Pour mieux comprendre ce qui se joue lors du transfert d’une image analogique sous forme de fichier numérique, prenons cette image agrandie au microscope électronique d’une portion de bande celluloïd :

On peut y voir les grains (en volume) d’halogénure d’argent – de formes et de tailles variées – pris dans un couche de gélatine qui leur sert de liant. Pour une pellicule à grains fins comme celle représentée ici (moins sensible à la lumière donc), il y a environ deux millions de grains (de tailles différentes) à la surface d’un négatif 24×36, correspondant à un photogramme 35mm standard. Il y a donc, en définition Blu-ray (2M de pixels), un pixel par grain en moyenne pour une image 35mm, et 4 à 5 pixels par grain pour une image Super 16mm. Ce qui donne approximativement le schéma suivant :

Dans le contexte numérique, le chaos de la granularité fait donc place à un strict alignement de carrés monochromes, ce qui constitue un changement de nature fondamental, surtout lorsqu’on s’intéresse, comme ici, à la texture d’une image, à sa plasticité. Depuis l’avènement du D.I (pour Digital Intermediate, soit l’inter-négatif numérique) ou de la finalisation des films sur support numérique (les films sont maintenant diffusés sous forme de DCP, de DVD, de Blu-ray ou de simples fichiers) les films produits de nos jours, quels que soient leurs supports d’origine, finissent en chiffres, sous forme de matrices à 4 dimensions : une valeur pour l’abscisse, une pour l’ordonnée, une pour la couleur, une pour le temps. Et le nombre de chiffres est principalement dépendant de la finesse de l’échantillonnage. Pour le moment, le 2K étant la norme (dans les salles en particulier), il n’y a que très peu de chance de retrouver sur les écrans le fameux « grain » de l’image 35mm. Le 4K (4 fois plus d’informations que pour le 2K) permet de mieux respecter la texture d’origine d’une image analogique.

Bien entendu, d’autres facteurs permettent de grossir le grain : plus la pellicule sera sensible, plus les grains seront gros et plus ils se verront à l’écran par exemple. C’est sans doute l’une des raisons pour laquelle le support Super 16 est utilisé de nos jours : c’est le seul qui permet véritablement de « voir du grain » dans le contexte de la définition 2K, qui est la norme actuelle, en 2017 (nous reviendrons en particulier sur ce point avec le premier film étudié). Je pressens que le 35mm jouera le rôle actuel du Super 16 lorsque l’industrie aura, dans quelques années, fait du 4K sa norme, le Super 16 devenant alors « trop granuleux ». Question de relativité et d’évolution des attentes.

J’ai donc commencé par effectuer des recherches afin d’identifier des films « multi-support » ayant employé – entre autre – le Super 16mm. J’ai pour ce faire croisé un certain nombre de sources, au premier rang desquelles on trouve l’incontournable Internet Movie Data Base, mais aussi les sites professionnels comme l’American Society of Cinematographers ou l’Association Française des directeurs de la photographie Cinématographique. S’y ajoutent ensuite de nombreux sites spécialisés (communautés, forums de professionnels ou de cinéphiles, magazines spécialisés, etc.), dont vous trouverez la liste exhaustive ici. Ce travail m’a permis de constituer une première liste d’une cinquantaine de films réalisés de 2002 à nos jours, avec des budgets allant de 300000 euros à 120 millions d’euros, produits aux USA, mais aussi en France, en Angleterre, ou co-produit avec le Chili, l’Autriche, le Japon ou encore le Mexique.

D’un point de vue méthodologique, je me suis astreint à ne travailler que sur des copies Blu-ray, ce qui a restreint encore cette liste, peu de films bénéficiant d’une diffusion sur ce support proche du 2K.

D’autant que, comme nous le verrons, les distributeurs rechignent, précisément, à sortir sur Blu-ray des films à la granularité trop visible, celle-ci contredisant à leurs yeux le principal argument de vente de ce support de prestige, à savoir sa meilleure définition, son plus grand nombre d’informations, sa « netteté ». Clairement, pour la branche « distribution » de l’industrie cinématographique, le grain est du côté de la basse définition, d’un temps révolu, et pas du côté de la beauté singulière du flou, de l’ambigu ou de l’indéterminé dont Umberto ECO (que j’évoque souvent à ce sujet, tant cette théorie me semble juste et profonde) fut l’un des défenseurs les plus acharnés. Par contre, il ne me sera pas possible de montrer ici des extraits des films cités, une minute d’un fichier d’une telle qualité pesant – en moyenne – 1 Go… Je me contenterai ici de ne citer que des images fixes des films évoqués, tout en insistant sur le fait que la particularité majeure – on peut dire ontologique – du grain cinématographique, c’est qu’il est mouvant, vibrionnant, impermanent. Charge au lecteur donc, s’il le souhaite, de se référer aux éditions Blu-ray ou aux projections en salle des films cités dans cette étude.

Préambule : Carol

Commençons par évoquer un film qui n’est pas un film multi-support, mais un film récent emblématique du fameux « grain » du Super 16mm, à savoir Carol de Todd HAYNES :

Le cinéaste et son directeur photo souhaitaient, sur le plan plastique, faire référence à la « street photographie » des années 50, et en particulier au travail de femmes photographes comme Esther Bubley, Ruth Orkin, Helen Levitt ou encore Vivian Maier, récemment découverte. Et pour cela, ils souhaitaient une image granuleuse. Au départ, LACHMAN et HAYNES ont fait des essais variés, et se sont rendus compte que seul le support Super 16 permettait d’obtenir du grain en projection. En effet, pour LACHMAN (dans une itw donnée au Filmakker Magazine), l’image 35mm perd totalement sa granularité lors du D.I, d’autant – rajoute-t-il ailleurs – que les émulsions proposées par le dernier fabricant de pellicules se sont grandement améliorées ces dernières années. C’est donc pour son expressivité qu’il a choisi le Super 16, comme il l’avait déjà fait pour la série Mildred Pierce par exemple, elle aussi réalisée par Todd HAYNES en 2011. Le film met d’ailleurs littéralement et presque systématiquement en scène le grain, en tant que forme particulaire, comme on peut le voir dans cet ensemble de photogrammes, où tout est bon pour faire écho au grain en tant que instrument de dé-composition, de mise à distance d’un réel continu et véritable, pour lui préférer et affirmer une représentation avant tout formelle, voire même picturale. Mise en abîme du grain et de son pouvoir révélateur (d’une certaine sensibilité) par le recours à la référence photographique ou par le recours à la vitre maculée (autre instrument de redoublement du grain conçu comme une sorte de filtre). Ou encore utilisation de la couleur blanche, qui permet par contraste à la masse corpusculaire de mieux exister :

À lire les différents entretiens donnés par LACHMAN, on sent que ce grain a été l’objet d’une véritable tractation, tant le dogme actuel est plutôt celui d’un « mieux-montrant » qui va vers toujours plus d’informations, de définition (le fameux « sharp » , le tranchant des formes cher aux joueurs vidéo par exemple). Voici par exemple l’avertissement que l’on trouve au début du Blu-ray du film, et qui en dit long tant il sonne comme une excuse :

Le verbe « restituer » a le mérite d’être clair : dans le contexte numérique en effet, le distributeur dose maintenant comme il le souhaite le niveau de grain.

À observer les usages du support Super 16mm dans le cinéma contemporain « multi-support », j’ai défini 4 façons différentes de l’employer : marquage temporel d’abord (le plus courant, plutôt galvaudé à vrai dire), marquage spatial ensuite (avec selon moi la mise à jour d’à-priori géo-politiques), puis social et enfin plus strictement formel, comme on vient de le voir avec ce premier exemple. Bien entendu, il peut arriver que dans certains films les usages de ce support relèvent de plusieurs de ces catégories. Mais nous allons voir qu’en général le Super 16 participe, plutôt clairement, à un processus d’écriture, les différents supports permettant des effets de chapitrage, de découpage du récit en sections plus ou moins visibles.

Le Super 16, marqueur temporel

C’est la catégorie « reine », qui témoigne d’un imaginaire assez pauvre en vérité : le Super 16 est alors considéré comme le support du passé, à l’instar d’autres formes de traitement de l’image, comme le sepia ou le noir et blanc par exemple. Prenons un film récent, au passage le plus gros budget des films cités dans cette étude, qui utilise le Super 16 pour les scènes de souvenirs : le dernier Jason Bourne.

On le voit, des caméras de natures et de formes très variées sont utilisées ici : Super 16mm, 35mm, numériques, plus ou moins lourdes, plus ou moins encombrantes. La pratique du D.I favorise selon moi l’émergence de ces films « multi-support », dans la mesure où elle permet de régler – à sa guise et ultérieurement – le curseur de l’homogénéisation de la forme générale du film. De plus cette méthode s’avère en lien direct avec un des thèmes majeurs de ce type de film, à savoir l’idée d’un monde soumis au feu des caméras (personnelles, de surveillance, des drones, des satellites, etc.). ACKROYD et GREENGRASS ont déjà travaillé ensemble sur United 93 (2006), Green Zone (2010), ou encore Captain Phillips (2013) et ont déjà pratiqué cette forme de « mixed media » filmique. Mais concentrons-nous sur le Super 16mm. On le sait, le thème de la mémoire est le thème fondateur de la franchise Bourne : le personnage principal est en effet, et régulièrement, confronté à un passé qui lui revient par bribes. Ici encore, quelques scènes le montrent dans des postures d’intenses introspections suivies de flashback plus ou moins intelligibles, comme dans celle-ci, dont je reproduis quelques photogrammes :

Le Super 16 (les 4 photogrammes qui suivent celui montrant le personnage littéralement abîmé dans ses souvenirs) est ici l’instrument de la sous-information, d’un ancrage très partiel dans le réel. L’image est désaturée et moins définie, et s’y ajoutent des effets numériques de « voilage », sortes de bandes verticales blanches de différentes largeurs et de densités variables qui mettent encore un peu plus à distance des images conçues comme des fragments d’un puzzle à reconstruire. Le Super 16 est selon moi ici utilisé non pas pour ses vertus plastiques, mais il est au contraire stigmatisé comme le support d’une certaine pauvreté, en terme d’information. L’information en effet (au sens sémiologique comme au sens politique) est dans ce film la valeur suprême : c’est par la qualité et la quantité de l’information que l’intrigue peut progresser. D’ailleurs, on ne sera pas étonné d’apprendre que si les souvenirs sont filmés avec une caméra Super 16, les scènes d’émeute supposées se dérouler à Athènes (mais filmées à Ténérife) sont elles enregistrées en 35mm 2 perf, et celles du siège de la CIA en numérique, instaurant une véritable hiérarchie entre des images plus ou moins informées. C’est une tendance que nous retrouverons à de multiples reprises, et qui relève clairement d’une hiérarchie des valeurs entre des technologies plus ou moins récentes, hiérarchie qui sous-tend une vision technophile dont le progrès – dont la valeur se mesure ici essentiellement de façon quantitative – semble être l’unique boussole.

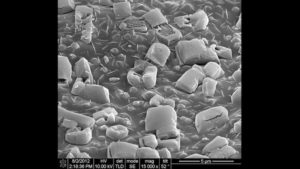

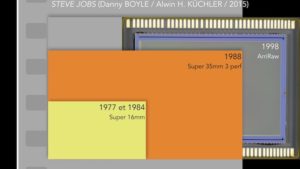

Un autre film significatif de cette techno-beatitude, au point d’en être, d’une certaine façon, le sujet principal, c’est le Steve Jobs de Danny BOYLE :

Le film est découpé en 3 actes, correspondant chacun aux 40mn qui précédent la présentation au public de 3 inventions majeures dans l’histoire de la marque à la pomme. Les 3 actes sont filmés sur 3 supports différents, pensés de façon clairement évolutive : le Super 16 pour le segment 1984 (+ quelques flashbacks en 1977), le Super 35 3 perf pour le segment 1988 et le numérique pour le segment se situant en 1998 :

La situation semble claire (et assez stéréotypée, il faut bien le dire), sauf que nous apprenons, au détour d’un de ces making-of qui fleurissent sur les Blu-ray en particulier, que pour certains flashback présents dans le troisième segment, on a simulé le Super 16 (en utilisant une image numérique à laquelle on a ajouté du grain et retiré des informations), de façon à diminuer l’écart entre l’image « arriraw » (format sans compression, très riche en information et en possibilité de traitement) et les images de souvenirs. Voici par exemple une des ces images simulacre du Super 16 :

L’intention est « louable » : ne pas choquer le spectateur par de trop grands écarts formels, par une hétérogénéité susceptible de le faire sortir, un instant, du régime de croyance bien connu. Mais alors comment expliquer que, dans la même scène, on ait inséré des plans déjà utilisés dans le premier acte, comme celui-ci par exemple, qui plus est légèrement recadré, ce qui participe plus encore de l’hétérogénéité qu’on voulait éviter un instant auparavant?

On le comprend, les mystères de la post-production sont parfois insondables… Mon sentiment (déjà exprimé, car il sera un leitmotiv) est que nous sommes actuellement dans une période charnière, une période de bouleversement et d’inventions qui modifie en profondeur les méthodes de travail. Ces nouvelles technologies (de prises de vues, mais aussi de traitement) déplacent très sensiblement le travail de l’opérateur lumière, qui peut maintenant prendre plus de liberté avec l’exposition (et même avec le cadrage, depuis l’avènement des gros ou des multi-capteurs), enregistrer des images avec ce qu’il a sous la main et faire en sorte, par un traitement approprié en post-production, qu’elles puissent s’insérer dans le film sans rupture formelle visible (pour le commun des spectateurs au moins). Lorsqu’il s’agira de filmer des plans aériens (réalisés de plus en plus fréquemment avec des drones, comme c’est le cas pour ce film), on ne s’embêtera pas avec une lourde caméra Super 16, 35mm ou même numérique. On prendra la petite Red Epic Dragon par exemple, et on demandera aux étalonneurs de faire le travail nécessaire d’ajustement plastique (lumière, couleur, contraste, texture..). Nous sommes entrés dans l’ère du maquillage numérique, et il faudra nous habituer à ne plus être en mesure de repérer ou de reconnaitre la nature exacte des sources. Plus que jamais, le cinéma devient simulacre.

Le Super 16, marqueur spatial

Le premier exemple est connu et significatif, il s’agit du film Babel :

A.G. INARRITU et Rodrigo PRIETO travaillent ensemble depuis longtemps (Amours Chiennes, 2000, 21 Grammes, 2003, et aussi Biutiful, 2010). Ici, le scénario écrit par Guillermo ARRIAGA distribue le récit dans 3 lieux très éloignés (Mexique, Maroc, Japon) que le réalisateur et le directeur photo ont voulu distinguer plastiquement :

Quelques photogrammes permettent de se rendre compte des différences de grains de ces 3 supports (3 pour le Maroc d’abord, Mexique ensuite puis Japon) :

Encore une fois, ces règles apparemment claires sont brisées pour une scène de nuit au Maroc, pour laquelle PRIETO a préféré utiliser un stock de pellicule 35mm 800 ASA (très sensible donc, à gros grains) dont la production par Kodak venait d’être stoppée (toujours cette « chasse » au grain trop visible).

Il est frappant de constater que le Super 16 (à l’exception de cette seule scène nocturne donc) ait été choisi pour le continent africain… Pour le dire autrement, je n’ai pas trouvé d’exemples de films multi-support dans lesquels le Super 16 était réservé, disons, au continent américain, tandis que le 35mm ou le numérique était choisi pour l’Afrique. Par contre, il n’est pas difficile de trouver d’autres exemples de cette vision que je qualifierais de « néo-coloniale » (le support le moins évolué pour le continent le plus pauvre), même si cela peut sembler exagéré, mais j’assume ce vocabulaire. C’est le cas pour le film Capitaine Phillips par exemple, dans lequel le Super 16 est utilisé pour… la seule scène se déroulant sur le sol somalien :

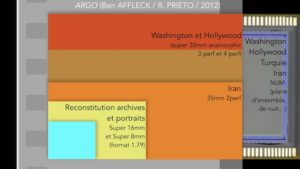

Ça a été aussi la tentation d’un Ben AFFLECK pour le film Argo : son intention de départ était en effet de tourner les scènes se déroulant en Iran sur support Super 16.

Finalement, après essais et discussion avec les producteurs, il a été décidé que seules les reconstitutions d’archives seraient filmées sur support Super 16 (et même Super 8). Les scènes en Iran sont tournées quant à elles sur un Super 35mm 2perf, tandis que les scènes de jour aux USA sont tournées sur un Super 35mm 3 et 4 perf. Les scènes nocturnes et quelques plans d’ensemble sont quant à eux tournés sur support numérique :

Bel exemple d’un imaginaire « crossmedia »: un film peut maintenant être enregistré sur des supports divers et pour des raisons variées. Que ces dernières soient esthétiques ou strictement techniques, on sent bien que ces pratiques se généralisent parce que c’est possible d’une part (le D.I permettant d’homogénéiser l’hétérogène, nous l’avons dit), et parce que ça correspond à un « air du temps », l’air du multi-écran en premier lieu. Quelques photogrammes permettent là encore d’apprécier les différentes textures du film :

On est en droit de se poser la question suivante : ce marquage spatial – et surtout éminemment politique, on l’aura compris – fonctionne t-il toujours de cette façon et dans ce sens? Encore une fois, ne peut-on trouver un exemple dans lequel le Super 16 serait, aux côtés de supports plus sophistiqués, utilisé pour représenter le pays ou le territoire le plus « développé » du récit?… Je n’en ai pas trouvé, et je suis preneur d’un – à mon avis très éventuel – contre-exemple.

Le Super 16, marqueur social

Plus précisément (car cette question est en partie incluse dans la précédente), le Super 16 peut être utilisé, aux côtés de supports moins granuleux, pour distinguer – socialement – des individus ou des groupes. Là encore, ce support « du passé » marque plutôt les échelons les plus bas de la stratification sociale d’un récit donné, nous allons le voir. Commençons par évoquer un film dont le titre annonce la couleur (et le grain!), à savoir Super 8 de J.J. ABRAMS, réalisé en 2011:

Là encore, on ne peut être que frappé par la variété des caméras utilisées pour ce film fortement réflexif et nostalgique. Comme on a pu l’entendre et le lire maintes et maintes fois au moment de la sortie du film, le réalisateur, le chef opérateur, mais aussi l’un des producteurs (Steven SPIELBERG) voulaient en quelque sorte célébrer le support pelliculaire le plus simple qui soit, le Super 8mm, utilisé par ces professionnels lorsqu’ils étaient encore des cinéastes en herbe (pour SPIELBERG, un peu plus âgé que ses compagnons, ce fut plutôt avec le support 8mm qu’il fit ses premières armes). Le film raconte donc l’histoire d’un groupe de pré-adolescents plutôt doués et cinéphiles, engagés dans le tournage d’un film de zombies, The Case, qu’on peut voir à la fin du récit, intégré au générique. Au passage, le film peut être vu comme une gigantesque publicité pour la firme Kodak, alors en difficulté (les ventes de pellicule avaient alors chuté de 96% en dix ans!). Malgré le retrait de Fujifilm en 2013, Kodak continuait d’être en difficulté. Un contrat a alors été passé (en 2015) entre Kodak et les plus grands studios hollywoodiens (Paramount, Fox, Universal, Walt Disney, Time Warner, Warner Bros…) de façon à imposer un quota de pellicule. SPIELBERG, et aussi ABRAMS (aux côtés de NOLAN, TARENTINO, SCORSESE…), ont fait partie des réalisateurs plaidant pour ce contrat maintenant la firme sous perfusion. Le film Super 8 peut être donc vu comme le récit d’un sauvetage, quelques archéologues unissant leur force pour mettre au jour la beauté quelque peu surannée de grains produits par une industrie chimique plus que centenaire.

Mais rentrons maintenant dans les détails et comparons ces grains entre eux. À plusieurs reprises le film met en scène des tournages (soi-disant en Super 8, nous allons le voir) et des projections (soi-disant Super 8, là encore, et en 16mm).

Sur le papier les choses semblent claires : les enfants tournent en Super 8 et leur enseignant en 16mm. Pour le reste, le film a principalement été tourné sur support 35mm, le numérique étant ici réservé à quelques plans (aériens par exemple, ou destinés aux laboratoires d’ILM (Industrial Light & Magic, créés en 1975 par Georges LUCAS), qui a géré les effets spéciaux du film. Au début du film, les enfants tournent une scène nocturne de leur film en Super 8, le long d’une voie ferrée. La caméra amateur enregistre alors, par hasard, le déraillement spectaculaire du train… et l’irruption d’un monstre arachnoïde d’un des wagons blindés. ILM a imposé à l’équipe de tourner ces plans… en Super 16mm, et non en Super 8, ce petit format ne permettant pas de réaliser des effets plastiquement acceptables. Il est donc entendu qu’au moins ce fameux plan fut tourné en Super 16. Mais qu’en est-il des autres plans de The Case?… Le discours « officiel » de ces professionnels nostalgiques est unanime, et à les écouter (ITW, making of…) ils ont eu tant de plaisir à retrouver ce format madeleine, ces caméras et leurs petites cartouches jaunes… Alors qu’à mon avis aucun plan du film Super 8 n’est finalement en Super 8! Pour s’en convaincre, il faut, très attentivement, regarder les images disponibles, celles du film lui-même bien entendu (on commence à savoir repérer et différencier les grains) mais aussi les images des différents making of disponibles sur la version Blu-Ray du film. Arrêtons-nous d’abord sur deux images du générique :

Et associons-les à deux images du making of :

Les choses sont claires (d’autant que je pourrais multiplier les exemples) : l’exigence d’ILM pour les plans truqués de The Case a finalement contaminé le film tout entier, filmé en Super 16mm (même pour des plans non truqués comme ceux-ci), comme on peut le constater sur ces images. J’en suis désolé pour les nostalgiques du support Super 8, mais son fameux grain a été finalement (et parfois grossièrement) simulé, à partir du support Super 16, et sensiblement « dégradé » chez ILM. D’ailleurs, les soi-disant projections Super 8, récurrentes dans le film, n’en sont pas. Il suffit de regarder, très attentivement, les bords des images projetées sur le petit écran carré pour s’en convaincre : ils sont tous différents et ne correspondent absolument pas aux bords légèrement dégradés et aux coins arrondis d’une image Super 8 projetée. Là encore, une image du making of permet de prendre conscience que ces projections sont des simulations :

Une dernière image, pour achever de décevoir les fans, toujours tirées d’un des making of. On y voit Larry FONG au premier plan, derrière une caméra Super 8 (utilisée parfois au tournage, mais sans qu’aucun de ces plans n’ait finalement, et d’après moi, été utilisé) et J.J ABRAMS, dans le même axe, mais lui avec une caméra Super 16. Les paroles ici sous titrées sont alors prononcées par le réalisateur, et elles sont très significatives :

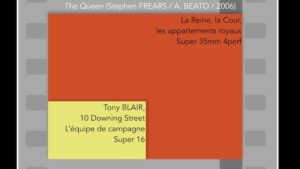

Il s’agit donc de « faire » Super 8. Tout est dit. Prenons maintenant un autre exemple de marquage social, le film The Queen de Stephen FREARS, réalisé en 2006 :

Le film relate les quelques jours qui ont suivis la mort de Lady Diana, en se centrant en particulier sur la relation entre la reine (Helen MIRREN) et le premier ministre (Michael SHEEN). BEATO et FREARS ont décidé de tourner l’intégralité du film sur deux supports principaux (+ quelques reconstitutions d’archives en vidéo), à savoir le Super 16 pour le premier ministre et Downing Street et le « royal » 35mm pour la reine et sa cour :

FREARS mixera à nouveau les supports pour Philomena en 2013, mais d’une façon plus orthodoxe, les supports les plus petits servant de marqueurs temporels (flash-back, archives…). Le choix opéré pour The Queen peut sembler surprenant, mais il dit beaucoup je crois à la fois de la spécificité du rapport que les britanniques entretiennent à la famille royale (y compris lorsque, comme dans ce récit, elle se comporte de façon plutôt mesquine). Il dit aussi beaucoup, encore une fois, de l’imaginaire associé au support Super 16, décidément perçu comme le « moins-disant ». Dès la première scène du film, le 35mm est clairement stigmatisé comme le « plus pictural », le plus noble. La reine pose alors en effet pour un portrait officiel, en majesté :

Très rapidement, l’autre personnage principal du film (The Queen est au fond un long duel aux règles parfois mystérieuses pour un cinéphile dont les ascendants ont, il y a un peu plus de deux siècles, tranché la question de leur rapport à la monarchie) apparaît à l’écran, avec un nombre d’informations divisé par 5 :

Il est donc bien question d’opposer richesse (quantité d’informations et de détails, qualité de la définition, finesse du grain, comme on pourrait le dire d’un bon cru de café par exemple) et rudesse, par une granularité bien visible. Ce qui n’est ni royal ni noble est donc plus grossier, moins défini (coarse en anglais, soit tout à la fois grossier et approximatif). Quelques scènes récurrentes sont intéressantes à observer et à analyser, car elles permettent de comparer dans les meilleures conditions les deux grains, ce sont les scènes de dialogues téléphoniques entre les deux protagonistes, le montage alternant à chaque plan chacun des deux supports :

On voit bien je crois ici l’intérêt de ce corpus et de la méthode comparative employée : dans un cadre pédagogique ou de recherche, on peut vraiment projeter à la suite (voire côte à côte) des plans filmés dans des conditions proches ou même identiques, mais sur des supports différents, rendant la comparaison plus objective. Il existe d’ailleurs sur le net (et sur Vimeo en particulier) un grand nombre de vidéos de tests de caméras et de supports, les mêmes plans ayant été filmés plusieurs fois (ici par exemple, le même court-métrage filmé avec 6 caméras différentes, dont l’Aaton XTR Prod Super 16mm).

J’ai défini une dernière catégorie, qui s’attache aux qualités plus strictement plastiques du support. Bien entendu, les catégories précédentes, bien que différentes sur le plan de leurs fonctions, n’échappent pas à cette dimension formelle, puisque c’est bien la forme de l’image qui permet la différenciation. En ce sens, et pour prendre ce seul exemple, Jason Bourne est aussi un film formel, et plus attaché qu’on ne pourrait le penser au premier abord à la plasticité de l’image. Mais disons que les exemples qui vont suivre semblent avant tout vouloir exploiter les qualités plastiques de ce support sous-informé et moins-disant, comme pour en révéler cette fois la force, voire la supériorité sur le terrain de l’indétermination et du mystère, comme nous ne disions plus haut.

Le Super 16, marqueur formel

Reprenons donc pour commencer l’exemple de Jason Bourne. Il faut dire à nouveau combien le film (comme de nombreux films contemporains technophiles, voire « techno-béats ») célèbre les images, les écrans, réinventant en permanence le split screen, mais sur le tournage lui-même :

Un tel décor (une salle sombre replie d’écrans) est devenu un standard – voire un cliché – dans les films d’action, de guerre ou d’espionnage actuels. L’imaginaire du multi-écran et du crossmedia ici en jeu est une façon de dire l’hétérogénéité des lieux, des situations, des évènements sur lesquels les héros doivent garder un œil pour mieux les maîtriser. Le photogramme reproduit ici montre combien l’accès à l’image (et la capacité à son analyse) est un enjeu politique : dominera celui qui sait fabriquer les images les plus informées et celui qui sait les décoder. L’image Super 16mm, dans ce contexte, dit la difficulté de ce processus de décodage, surtout lorsque l’image est dégradée (heureusement, il y a toujours un logiciel magique ou un bidouilleur génial pour informer l’informel, pour « ehancer » une image floue ou trop grossière!). Au moment de la post-production, c’est l’occasion de jouer de cette hétérogénéité, l’addition – horizontale ou verticale – d’images de natures plastiques différentes augmentant pour ainsi dire le sentiment d’avoir à faire à des images « oxymore » : tout à la fois hautement technologiques et difficiles à décoder. C’est le sens selon moi de l’habillage pseudo-scientifique qui se surimpose aux images tournées en Super 16 (pour ici singer le viseur, c’est donc un exemple d’ocularisation interne primaire), le numérique digérant l’analogique dans une tentative de sublimation presque risible :

Prenons un nouvel exemple, un autre film de Todd HAYNES, I’m not there, réalisé en 2007 :

Le film est un portrait kaléidoscopique du chanteur Bob DYLAN, ici interprété par 6 acteurs et actrices. Les différents segments du film ont été filmés sur des supports variés : Super 8mm, Super 16mm, 35mm ou vidéo, en couleur ou en noir et blanc, le chef opérateur Edward LACHMAN n’hésitant pas à utiliser des stock de pellicules de sensibilités très différentes (y compris des fins de stock comme la Kodak 5279 ou 5274, dont la production avait été stoppée en 2005), de façon à obtenir des textures multiples, y compris au sein de la même scène. Il s’agit aussi, pour le chef opérateur comme pour le réalisateur, de se référer à la plastique de films précis dont il cherche à reproduire l’aspect : Masculin féminin de Jean-Luc GODARD (1966), 8½ de Federico FELLINI (1963), En route pour la gloire de Hal ASHBY (1976), Butch Cassidy and the Sundance Kid de George Roy HILL (1970) ou encore Don’t Look Back de Dean Alan PENNEBAKER (1967). Film multi-référentiel et cinéphilique donc, dans lequel on ne sera pas surpris de voir citer la chanson de Bob DYLAN (Every Grain of sand), devenu ici un titre de film fictif. Huit ans avant Carol, le grain était en effet le véritable sujet d’un film :

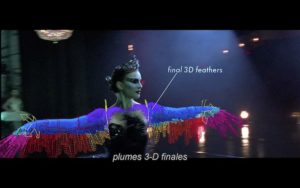

Un autre film exploite la granularité du Super 16, et son réalisateur est connu pour ses explorations formelles : c’est Black Swan de Darren ARONOFSKY (2010).

Dans ce film le Super 16mm, très majoritaire, côtoie la vidéo pour quelques scènes tournées dans le métro (le tournage sur Canon EOS permettant de réaliser ces scènes avec une équipe très réduite, dans des conditions documentaires). On sent combien Matthew LIBATIQUE s’est amusé ici à faire ressortir les grains, et ce dès les premiers plans du film :

Très vite, nous comprenons que le grain (qui sert ici l’idée d’une image dégradée, qui tire sa richesse de son imprécision, là encore) souligne plastiquement la personnalité tourmentée de la danseuse incarnée par Nathalie PORTMAN. Insaisissable, incomplète, elle est un monstre à l’étrange beauté; habitée tout à la fois par le désir de plaire et celui de disparaître. Le grain, c’est la poussière à laquelle nous sommes tous voués à retourner, si l’on veut. Le grain est le constituant de l’image et – en même temps – le signe de sa désagrégation. À la fin du film, la scène de transformation du cygne blanc en cygne noir (le grain, c’est comme les rayures du zèbre : tout à la fois blanc sur fond noir et noir sur fond blanc) est le fruit d’un long et complexe processus : tournage sur support Super 16 mais aussi avec des capteurs Vicon (car il s’agit à la fois d’enregistrer des rayons lumineux et de capter des données), post-production lourde consistant à « coller » le visage de Nathalie PORTMAN sur celui de la danseuse professionnelle effectuant ces mouvements complexes, consistant aussi à ajouter des plumes et des ailes de synthèse au personnage hybride apparaissant sous nos yeux. Si bien qu’à la fin de ce processus, il convient de redonner à cette image composite la forme plastique du reste du film. On y ajoute donc, artificiellement, des grains. Les différents procédés et usages de ces simulacres de grain analogique pourraient justifier à eux seuls une étude approfondie, tant ces pratiques sont monnaie courante, dans le milieu professionnel ou amateur. Nous y reviendrons tout à l’heure. Ces grains artificiels sont bien difficiles à déceler, le propre du numérique étant de tendre à la contrefaçon « parfaite ». Est-ce l’absence d’original (qui est une caractéristique majeure de ce nouveau monde) qui lui fait aimer à ce point la copie indécelable? Il faudrait, décidément, psychanalyser le numérique, il en aurait besoin 🙂

Avant de conclure, évoquons un dernier cas, le film le plus expérimental d’un réalisateur très attaché à la forme, Gaspar NOÉ, qui déclarait à la sortie du film, pour le site gonzai.com : « On m’a déjà fait réflexion : ‘ne sois pas trop noir, ne va pas trop loin autrement on ne voit plus rien’. Mais justement, c’est super beau quand on ne voit rien ! » :

Enter the Void est sans doute, et de l’aveu même de son réalisateur, davantage une expérience qu’un film. Un voyage en immersion, sans 3D ni casque virtuel. Un voyage à l’intérieur d’une âme échappée d’un corps inerte. Le début du film en effet, avant que le héros ne meure, est filmé en 35mm, tandis que le reste l’est en Super 16mm, de façon à rendre compte d’un état altéré de la conscience et des images mentales. Autre film cinéphilique, Gaspar NOÉ a constitué, pendant des années, un dossier très complet et très nourri de références, qui vont de 2001, l’Odyssée de l’espace (sa référence majeure) à Tron, en passant par Eraserhead ou encore les courts métrages de Peter Tscherkassky (Outer Space ou Dream Work par exemple). On peut voir Enter The Void comme une sorte de 2001 intime. D’ailleurs, le jury du festival de Neuchâtel (sous la présidence de Douglas TRUMBULL, qui signa les effets spéciaux du film de KUBRICK) lui accorda en 2010 le prix du meilleur film. Enfin, et toujours dans cette perspective pédagogique, le personnage revivant, en Super 16, ce qu’il avait vécu en 35mm, voici un film qui permet des comparaisons aisées et utiles, pour qui veut s’entrainer à reconnaitre différents grains de pellicule :

Mais Gaspar NOÉ ne s’est pas contenté d’utiliser ces deux supports. Il a demandé à Pierre BUFFIN (B.U.F), responsable des effets spéciaux, nombreux dans le film, d’ajouter aux images Super 16 un flou sélectif et même du faux grain! C’est à dire de rendre l’image encore moins définie, moins informée. Dysfonctionnelle. Peut-être parce que c’est super beau quand on ne voit rien.

Conclusion

Un mot pour conclure sur les méthodes employées pour ajouter du faux grain à une image considérée comme trop lisse, trop « propre ». Jusqu’ici, on avait deux types de grain artificiel qu’on pouvait ajouter en post-production, le grain « scanné » ou fabriqué numériquement, puis ajouté sous forme de calque (principe classique dans les effets spéciaux). Le problème des deux procédés, c’est qu’il n’y a pas d’interaction entre le sujet filmé et la façon dont le grain s’applique, alors que le véritable grain argentique est dépendant de nombreux facteurs (couleur, contraste, flou, texture des objets, etc). La question s’est posée pour un film diffusé début 2017 sur les écrans, Jackie de Pablo LARRAIN :

Pablo LARRAIN (ou plutôt Stéphane FONTAINE, son chef opérateur français) a en effet utilisé une Arriflex 416, mais aussi une petite caméra numérique (pour les plans aériens en particulier) et une caméra vidéo des années 1980. Et LARRAIN voulait du grain, un grain rappelant les actualités de l’époque. Au point que la scène de la visite de la Maison Blanche a été tournée avec la caméra vidéo… Stéphane FONTAINE filmant en Super 16 le moniteur de retour vidéo!

Intéressante cuisine qui rappelle combien nous vivons une ère d’hybridation et de métissage, qui rend décidément complexe toute recherche concernant la nature exacte d’une image cinématographique. D’autant plus complexe que cette fois, le grain utilisé est un algorithme qui tient compte d’un grand nombre de facteurs (couleur, contraste, flou, texture des objets, etc), différents pour chacun des photogrammes. C’est, au passage, une équipe de Technicolor (à Cesson-Sévigné, près de Rennes) qui a développé cet algorithme de grains (utilisé auparavant pour le film L’Odyssée de Jérôme SALLE (2016) ou encore Radin! de Fred CAVAYÉ (2017). Ce travail s’est fait sur la base d’une observation empirique d’autochromes datant de la première guerre mondiale.

Ce nouvel algorithme de grains répond certainement à un besoin, celui de pouvoir utiliser un grain organiquement lié à l’image mouvante, c’est à dire dépendant de facteurs nombreux et en perpétuelle évolution.

Mais de quoi exactement ce besoin de granularité est-il le nom : nostalgie d’images analogiques révolues? Préférence pour le sale, l’indéfini, l’ambigu? Absence d’un imaginaire propre au numérique? Signe d’une période de transition, donc de compromis? Ce sera, vraisemblablement, l’objet d’une autre étude, prochainement sur vos écrans.